Projet agrivoltaïque – Saint Antoine sur l’isle

1. Contexte

a) Qui est le client

Énoé, producteur d’énergies vertes fondé en 2019, conçoit, finance, construit et exploite des installations photovoltaïques sur l’ensemble du territoire français. Son offre couvre les centrales au sol, les toitures, les ombrières et l’agrivoltaïsme, avec une maîtrise de la chaîne de valeur de la sécurisation foncière à la maintenance, et des certifications ISO 9001, 14001 et 45001 ainsi que le label AQPV sur les périmètres pertinents. Sa filiale Hynoé porte les projets d’hydrogène renouvelable. Cette organisation intégrée garantit un accompagnement continu et des standards QSE élevés, au bénéfice des collectivités, entreprises et exploitations agricoles partenaires.

b) La problématique du client

Énoé souhaite développer une centrale agrivoltaïque conciliant production d’électricité renouvelable et maintien, voire optimisation de l’activité agricole. Le défi est double : répondre à l’urgence climatique et au besoin d’indépendance énergétique tout en sécurisant la résilience économique et technique d’une exploitation ovine biologique face aux aléas climatiques et de marché. À l’échelle nationale et internationale, les politiques énergie-climat et la dynamique de la filière solaire confortent la pertinence de ce type de projet, qui contribue à la baisse des émissions de gaz à effet de serre et à la diversification du mix énergétique.

c) Où se trouve le projet

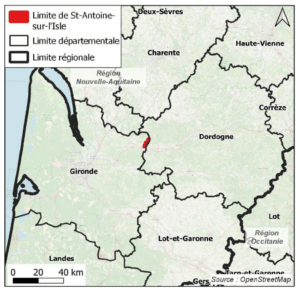

Le projet s’implante sur la commune de Saint-Antoine-sur-l’Isle, en Gironde (Nouvelle-Aquitaine), dans un contexte agricole existant de pâturage ovin, à proximité immédiate de la ferme de l’exploitant. L’emprise envisagée représente environ 24,6 hectares clôturés au sein d’un périmètre d’étude cadastré et documenté par des vues aériennes et cartographies administratives. L’exploitation est spécialisée dans l’élevage ovin viande, avec un cheptel de 700 brebis. Depuis 10 ans, elle produit de la viande certifiée biologique (AB), commercialisée à 20 % en circuits courts et à 80 % en magasins bio (SO BIO). Le projet prévoit le maintien de l’exploitant actuel des terres, et son fils est destiné à en reprendre progressivement la gestion

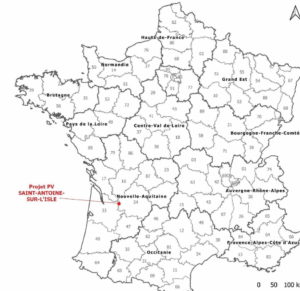

Localisation du projet :

Le projet se situe sur le territoire de la commune de Saint-Antoine-sur-L’Isle, dans le département de la Gironde, région Nouvelle-Aquitaine.

Localisation du projet (source : Data.gouv)

2. Objectifs du projet

L’objectif principal est de déployer une installation de 11,5 MWc (unité de mesure de la puissance maximale théorique d’une installation solaire) équipée de trackers, dimensionnée pour optimiser la production solaire tout en préservant la vocation pastorale des parcelles. La centrale doit ainsi fournir une énergie locale et décarbonée, sécuriser dans le temps l’activité d’élevage, et démontrer la compatibilité réglementaire et agronomique grâce à notre étude d’impact environnement agrivoltaïsme.

a) La demande du client détaillé

Énoé a mandaté la réalisation d’une étude d’impact environnementale exhaustive afin de documenter la « zone d’étude », mesurer les incidences sur les milieux physiques, humains et naturels, fonder le choix du site au regard d’alternatives, définir les mesures Éviter-Réduire-Compenser (ERC) et engager une concertation territoriale exemplaire.

Le projet retenu prévoit environ 18 414 modules photovoltaïques dans une emprise clôturée d’environ 25 hectares, structurée pour laisser la circulation des animaux et des engins, et conforme aux critères agrivoltaïques en vigueur (couverture, zones témoins, taux d’inexploitabilité, maintien de la production et du bien-être animal).

b) Notre analyse

Contexte énergie-climat et enjeux agricoles

L’analyse de contexte montre une croissance continue de la consommation d’énergie à l’échelle mondiale, couplée à la nécessité de réduire la part des énergies fossiles. Les trajectoires européennes et françaises, de l’Accord de Paris aux lois nationales de 2015 à 2024, promeuvent l’essor des énergies renouvelables, la neutralité carbone et l’accélération des procédures pour les projets EnR. Dans le même temps, la filière agricole française affronte des défis économiques, démographiques et environnementaux majeurs qui exigent d’outiller les exploitations pour la résilience et la transition. L’agrivoltaïsme répond simultanément à ces deux enjeux.

Analyse multicritères des alternatives et justification du site

À l’échelle de la communauté d’agglomération du Libournais, treize sites alternatifs ont été identifiés et cartographiés. Plusieurs motifs ont conduit à écarter ces options (incompatibilités réglementaires ou patrimoniales, risques d’inondation, topographies défavorables, probabilité de zones humides, indisponibilités foncières). Le site de Saint-Antoine-sur-l’Isle s’est imposé pour sa compatibilité urbanistique, l’absence de contraintes patrimoniales rédhibitoires et un contexte environnemental favorable, confirmés par les échanges préalables et la concertation.

Vous avez un projet similaire ?

CONTACTER-NOUS3. Notre rôle

a) Ce qu’on a fait

Nous avons mené une étude d’impact sur l’environnement agrivoltaïsme complète, structurée par thématiques :

- Cadrage réglementaire et méthodologique : Définition des thématiques, méthodes et niveaux d’exigence (Code de l’environnement) et planification des jalons et des livrables de l’étude d’impact.

- Délimitation des aires d’étude & collecte de données : Définition des aires d’étude (immédiate, rapprochée, élargie) et collecte pluri-sources : bibliographie, bases publiques, cartographies, données locales.

- État initial : Diagnostics des milieux physique, humain et naturel (sols, eau, biodiversité, usages, cadre de vie) et inventaires et analyse des sensibilités environnementales.

- Analyse paysagère : Aire de perception visuelle, covisibilités, insertion et mesures d’intégration.

- Scénarios de référence & variantes : Élaboration de scénarios et variantes d’implantation et grille de cotation enjeux/incidences pour comparer objectivement les options.

- Raisons du choix du site : Justification du site retenu au regard des alternatives écartées (contraintes, compatibilités, risques).

- Description technique du projet : Caractéristiques des installations, principes constructifs, organisation spatiale et fonctionnelle.

- Séquence ERC (Éviter–Réduire–Compenser) : Définition des mesures d’évitement, de réduction et, si nécessaire, de compensation et chiffrage des coûts, phasage et modalités opérationnelles.

- Évaluation des incidences cumulées : Analyse des effets en interaction avec les projets/activités voisins à l’échelle du territoire.

- Conformité aux plans et programmes : Vérification avec le SCOT et documents d’urbanisme applicables et alignement avec le décret agrivoltaïsme du 8 avril 2024 et la recevabilité CRE (appels d’offres).

- Conclusion & dispositif de suivi : Conclusion consolidant l’équilibre entre environnement agrivoltaïque, objectifs énergétiques et résilience agricole et mise en place d’un dispositif de suivi (indicateurs, contrôles d’efficacité, retours d’expérience).

En plus :

L’étude documente également la compatibilité urbanistique et réglementaire (SCOT, carte communale), la conformité au décret agrivoltaïsme du 8 avril 2024, et la recevabilité du projet aux appels d’offres de la Commission de régulation de l’énergie.

b) Les moyens utilisés

Notre méthode a combiné expertise géomatique, diagnostics de terrain et analyse documentaire multi-sources. La zone d’étude a été cartographiée finement (cadastre, vues aériennes, contexte administratif) pour positionner l’implantation et hiérarchiser les enjeux. Les ateliers de concertation ont jalonné le processus pour intégrer, au fil des itérations, les retours institutionnels et locaux.

Sur le volet chantiers, la « Charte chantier vert » d’Énoé, adossée aux certifications ISO 14001 et 45001, encadre la préparation, la réduction des nuisances, la gestion des déchets (SOGED), la sécurité et les pénalités en cas de manquement, afin de limiter l’empreinte environnementale dès la phase de construction.

4. Enjeux spécifiques

Critères que nous avons pris en considération

- Sur le milieu physique, l’étude a analysé topographie, pédologie, hydrologie et risques naturels pour encadrer l’implantation, la « perméabilité écologique » et la gestion des eaux pluviales.

- Sur le milieu humain, elle a pris en compte l’habitat, les activités, les réseaux et le cadre de vie (bruit, qualité de l’air, champs électromagnétiques, lumière nocturne), avec l’objectif de préserver la qualité paysagère et d’éviter les conflits d’usages.

- Sur le milieu naturel, elle a évalué les habitats, la flore et la faune (avifaune, chiroptères, reptiles, amphibiens, invertébrés), en identifiant les zones à enjeux afin d’appliquer des mesures d’évitement géographiques et temporelles (calendaires de travaux, phasage, maintien des haies, ouverture écologique des clôtures).

Cette approche intégrée a été éclairée par des simulations paysagères et des comparaisons « avec/sans projet ».

À savoir :

Les bénéfices concrets pour le client et son public sont également au cœur de ces critères :

- Pour l’exploitant, la production agricole significative est maintenue, la biomasse fourragère est sécurisée et le bien-être des brebis est amélioré sous l’ombrage des panneaux, avec un taux de couverture régulé et des zones témoins permettant de suivre et d’objectiver la performance agronomique dans le temps.

- Pour le territoire, la centrale apporte une électricité renouvelable locale, contribue aux objectifs du SRADDET et aux politiques nationales, et limite l’empreinte carbone.

- Pour le public, le projet illustre un modèle de transition juste, concerté et réplicable en Nouvelle-Aquitaine.

Enfin, les mesures clés et la stratégie d’atténuation participent directement à l’atteinte de ces critères. Le design agrivoltaïque repose sur des « trackers » espacés (environ 7 m de pieux à pieux) et sur une hauteur minimale des modules (≥ 1,5 m), qui assurent la circulation des animaux et des engins et réduisent le tassement des sols. Des « zones tampons » sont ménagées à proximité des habitations, la végétation ligneuse existante est conservée, et des haies bocagères supplémentaires sont prévues pour renforcer la trame verte et l’intégration paysagère. Ces choix, additionnés à l’évitement des zones humides et à la gestion fine des clôtures, minimisent les « impacts résiduels » sur la biodiversité et le voisinage.

Conclusion

Au terme de l’étude d’impact sur l’environnement centrale agrivoltaïque, la solution retenue pour Saint-Antoine-sur-l’Isle est une centrale de 24,6 ha pour 11,5 MWc, équipée de trackers et structurée pour préserver la fonction première des parcelles.

Les analyses démontrent la compatibilité et confirment également la pertinence du site au regard des alternatives régionales étudiées et la qualité du processus de concertation engagé. Pour Énoé, pour l’exploitant et pour le territoire, il s’agit d’un investissement durable, fondé sur la preuve, au croisement de l’agriculture, de l’énergie et de l’environnement.

On vous accompagne

Geoness accompagne les porteurs de projets agrivoltaïques avec une approche à la fois réglementaire et territorialisée. Cet accompagnement s’inscrit dans la continuité de notre engagement : sécuriser les projets par une méthode rigoureuse, renforcer les liens avec les acteurs institutionnels et techniques, et garantir des bénéfices mesurables pour l’agriculture comme pour le territoire.

Vous aimerez aussi

UN PROJET À CONCRÉTISER ? PARLONS-EN !

Que ce soit un dossier ICPE, un parc photovoltaïque ou un projet de carrière, notre équipe est prête à vous accompagner. Contactez-nous pour un échange personnalisé et une première évaluation gratuite.